Strafrecht

Seit 1991 befasse ich mich mit dem Strafrecht und seinen vielfältigen Bezügen. Dazu gehören die Verteidigung in Mord- und anderen Kapitalstrafsachen, Gewaltdelikten, Betäubungsmittelverfahren, Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, Verfahren wegen IP-Verletzungen, Äußerungsdelikten, Korruptionssachen, politisch motivierten Strafverfahren und Staatsschutzsachen oder Kleinkriminalität in allen Instanzen. Das umfasst auch die Unterstützung im Ausland. Prozesserfahrungen habe ich in den USA, in England, in der Dominikanischen Republik, in Kroatien, in Spanien und in der Türkei gesammelt. Meine außergerichtliche Tätigkeit besteht in allgemeiner Beratung zu allen Rechtsfragen und erstreckt sich auf die Durchführung interner Untersuchungen zu Compliance-Themen in Unternehmen und die Erstellung von Gutachten zu komplexen Rechtsfragen.

Ich vergleiche die Tätigkeit eines Strafverteidigers gern mit dem Schicksal eines Zwergpiraten. Das ist eine Figur von Walter Moers aus dessen Buch „Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär“. Zwergpiraten sind begnadete Seefahrer und furchtlose Piraten. Keine Welle ist ihnen zu hoch, kein Sturm zu gewaltig und kein Sog zu wirbelnd, dass sie ihm nicht trotzen. Sie sind die verwegensten aller Seeräuber und suchen unablässig die Herausforderung. Seefahrerisch kann es niemand mit ihnen aufnehmen. Doch leider weiß das niemand. Das liegt an ihrer Größe. Sie sind so klein, dass ihre Opfer nicht einmal Notiz nehmen, wenn sie ihre kleinen Enterhäkchen in das Holz großer Schiffe werfen. Ergebnis ist, dass in der ganzen Geschichte der Seefahrt niemals auch nur ein einziges Schiff, nicht mal ein Ruderboot, von Zwergpiraten erfolgreich gekapert wurde. Aber das hält sie nicht davon ab, es immer wieder zu versuchen.

So wie ein Zwergpirat das Meer, kenne ich das Gesetz. Ich weiß es kunstvoll zu interpretieren und kenne die Rechtsprechung in all ihren Verästelungen. Ich bin ein Meister darin, Sachverhalte zu schleifen und löchrige Einlassungen in lupenreine Diamanten zu verwandeln. Ich baue unüberwindbare Firewalls für Alibis, stelle filigrane Beweisanträge, treibe verfolgungswütige Staatsanwälte zur Weißglut, zerreiße unfähige Sachverständige und deren Gutachten in der Luft und drehe Zeugen das Wort im Mund herum. Es gibt keinen hinterhältigen Verfahrenstrick, den ich noch nicht angewandt hätte, keine listige Finte, die ich nicht schon geschlagen hätte, keinen raffinierten Winkelzug, mit dem ich nicht vertraut wäre und keinen wagemutigen Überraschungsangriff, den ich nicht schon geführt hätte. Leider nutzt das nur alles nichts. Wenn Richtern die Ergebnisse nicht gefallen, werden Angeklagte trotzdem verurteilt. Das will die Tradition. Hexen waren auch alle unschuldig, verurteilt und verbrannt wurden sie trotzdem. Und dennoch (oder gerade deshalb) ist Aufgeben keine Option.

Walter Moers und die Penguin Random House Verlagsgruppe haben mir freundlicherweise die Nutzung des Zwergpiraten gestattet. Dafür danke ich an dieser Stelle.

Der Verteidiger und sein Gewissen

2015 wurde in der Nähe von Dresden ein 17-jähriges Mädchen entführt und ermordet. Die Täter wurden gefasst. Im Verfahren kam es zu Anfeindungen gegen ihre Verteidiger, zu denen ich nicht gehörte. Die Sächsische Zeitung gab mir am 28. August 2015 Gelegenheit, einen Gastbeitrag zu der gesellschaftlichen Aufgabe von Strafverteidigung zu veröffentlichen.

Die Erinnerung fällt mir schwer, wie oft ich schon danach gefragt wurde, ob ich meine Tätigkeit als Strafverteidiger mit meinem Gewissen vereinbaren könne. Besonders in Zeiten, in denen – so wie jetzt im Fall Anneli – grausame Verbrechen im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung stehen, werde ich damit immer wieder konfrontiert, auch wenn ich an dem Verfahren gar nicht beteiligt bin. Meine kurze Antwort lautet, dass es mein Beruf sei. Die ausführliche Erwiderung können Sie hier lesen.

Natürlich gibt es Verdächtige, die ich, wenn überhaupt – nur mit großen Problemen verteidigen könnte. Es sind nur sehr wenige Fälle, aber die Verdächtigen im Fall Anneli gehören ganz sicher dazu. Der gegen sie gerichtete Vorwurf steht auf der untersten Stufe des Vorstellbaren. Niemand reißt sich darum, Menschen, die nach erstem Anschein mit großer Wahrscheinlichkeit so etwas getan haben, zu helfen. Das geht unter Strafverteidigern nicht nur mir so. Es entspringt nicht zuletzt spontan empfundener Empathie für die Opfer und der Vorstellung eigener Betroffenheit. Ich zum Beispiel bin selbst Vater zweier Kinder und kann mir kaum ein größeres Leid vorstellen als das Schicksal von Anneli und ihrer Familie. Es berührt mich zutiefst.

Unabhängig von der persönlichen Betroffenheit gibt es eine gesellschaftliche Aufgabe. Sie besteht nicht darin, dem spontanen Impuls folgend so schnell wie möglich ein hartes Urteil zu fällen, am besten im „kurzen Prozess“, womöglich durch Lynchjustiz. Sie besteht darin, für ein Urteil zu sorgen, das auf einem sorgsam ermittelten Sachverhalt beruht. Wir können erst am Ende eines Prozesses hinreichend sicher sein, ob die Verdächtigen wirklich die Täter sind, auch wenn das – glaubt man den Medien – schon klar zu sein scheint.

Noch weniger können wir mit der gebotenen Gewissheit sagen, welche Umstände das Geschehen prägten, die womöglich doch ein anderes Urteil rechtfertigen, und sei es nur in Bezug auf einen der Verdächtigen, die Höhe der Strafen oder sonstige Folgen – wie zum Beispiel die Anordnung von Sicherungsverwahrung nach Verbüßung der Strafe oder die Einweisung in die Psychiatrie. Diese Aufgabe kann unser Impuls, der nach schneller und harter Verurteilung schreit, unmöglich bewältigen. Er führt im Gegenteil in die Irre. Wir alle haben schon Entscheidungen getroffen, bei denen wir ersten Impulsen gefolgt sind, um sie später bitter zu bereuen.

Man mag nun sagen, dass es – Impulshaftigkeit hin oder her – für Menschen, die ganz offenkundig ein vollkommen unschuldiges 17 Jahre altes Mädchen entführt und umgebracht haben, Gerechtigkeit nur durch Verhängung des denkbar härtesten Urteils geben kann – und dass das noch zu wenig sei. Doch selbst wer diesen Standpunkt vertritt, wird ein Interesse daran haben, dass sich die urteilenden Richter vor Verhängung der denkbar härtesten Strafe auch wirklich sicher sind, dass die Verdächtigen die Täter sind und kein noch so unbedeutend erscheinender mildernder Umstand in Sicht ist, der Zweifel an der Berechtigung dieser Strafe wecken könnte. Und um diese Sicherheit zu gewinnen, dürfen sich Richter nicht nur auf sich selbst verlassen, zumal sie sich ebenso wenig vollständig von ihrer eigenen Betroffenheit lösen können und einem schwer standzuhaltenden öffentlichen Druck ausgesetzt sind.

Die Aufgabe eines Richters besteht im Übrigen auch gar nicht darin, die Sicht des Verdächtigen einzunehmen. Um zu gewährleisten, dass nichts übersehen wird, bedarf es deshalb eines Akteurs, der es als seine ausschließliche Aufgabe ansieht, ohne Rücksicht auf emotionale Befindlichkeiten und Reaktionen der Öffentlichkeit diejenigen Aspekte in die Entscheidung einfließen zu lassen, die zugunsten eines Verdächtigen Einfluss nehmen könnten. Diese Person ist der Strafverteidiger, der damit eine unverzichtbare gesellschaftliche Aufgabe erfüllt. Denn er trägt wesentlich dazu bei, dass die Gesellschaft ein Urteil nicht nur als Befriedigung eines spontanen Bestrafungsimpulses empfindet. Seine Mitwirkung führt außerdem dazu, dass das Urteil auch mit zeitlichem Abstand noch als gerecht empfunden wird. Bisweilen – und das ist gar nicht so selten – ist er überdies notwendig, um einen Angeklagten vor ungerechter Bestrafung zu bewahren. Auch daran kann eine Gesellschaft kein Interesse haben.

Leider ist der Respekt vor der Notwendigkeit effektiver Strafverteidigung in der Öffentlichkeit, und mitunter auch in der Justiz, nicht sonderlich ausgeprägt. Wer seine Aufgabe als Strafverteidiger ernst nimmt, muss in brisanten Fällen mit öffentlichen Anfeindungen rechnen und hat in der Justiz nur wenig Freunde. Der Öffentlichkeit ist das vielleicht noch zu verzeihen, wenn es auch schwerfällt. Anders ist das bei den – es sind bei Weitem nicht alle – Richtern und Staatsanwälten, die in Strafverteidigern in erster Linie Störenfriede sehen, die vor allem Zeit kosten bei der Abarbeitung ihrer Fälle. Die Furcht vor eigenen Irrtümern ist nicht sonderlich ausgeprägt, damit einhergehende Gewissensfragen werden auch nicht so thematisiert wie das vermeintlich fehlende Gewissen von Strafverteidigern. In der Justiz dominiert das Bedürfnis nach möglichst schneller Aburteilung eines Angeklagten und der Befriedigung der öffentlichen Erwartung. Das fördert nicht nur das verzerrte Bild von Strafverteidigern und den fehlenden Respekt vor ihrer Aufgabe. Es verstellt zugleich den Blick auf die dem Strafverteidiger zufallende Aufgabe und beeinflusst die Verfahren in der Praxis unmittelbar. Denn zu Pflichtverteidigern bestellt werden, wenn der Verdächtige nicht ausdrücklich einen bestimmten Verteidiger benennt, nur weniger unbequeme Kollegen, mit denen die Richter „gute Erfahrungen“ im Sinne schneller Verfahrenserledigung und nicht sonderlich ausgeprägten Widerstands gegen ihre oftmals bereits zu Beginn eines Prozesses feststehenden Vorstellungen gemacht haben. Auch im Strafprozess siegen – nicht anders als in anderen Lebenssituationen – scheinbare praktische Notwendigkeiten und vor allem Bequemlichkeit über den gesellschaftlichen Auftrag.

Das ist leider auch ein Teil der Realität unserer Strafjustiz. Dieser Teil ist übrigens der Nährboden für die Entstehung von Strukturen, in denen Strafverteidiger Feigenblätter sind, deren Anwesenheit Rechtsstaatlichkeit suggeriert, statt sie zu gewährleisten.

Nach allem ist es für mich so gut wie nie ein Problem, einen Verdächtigen zu verteidigen. Und in den seltenen Ausnahmefällen, in denen das anders ist, muss ich es nicht machen. Unbeschadet dessen würde ich mir wünschen, dass die Notwendigkeit von Strafverteidigung von der Öffentlichkeit mehr reflektiert wird und größere Akzeptanz erhält. Effektive Strafverteidigung ist keine überflüssige Hilfe für Angeklagte, die auf unterster Stufe stehender Verbrechen verdächtigt werden. Sie ist unverzichtbare Notwendigkeit in einer Gesellschaft, die von sich behauptet, rechtsstaatlich organisiert zu sein. Meinen Kollegen, die im Fall Anneli die Verteidigung übernommen haben, gebührt daher unser aller Respekt. Wer sie angreift, begreift nicht, dass er einen der Grundpfeiler einer zivilisierten Gesellschaft infrage stellt.

Nicht die Wahrheit entscheidet

Der 38. Strafverteidigertag fand 2014 in Dresden statt. Ich hatte die Ehre, den Eröffnungsvortrag zu halten. In der Sächsischen Zeitung veröffentlichte ich am 10. April 2014 eine Zusammenfassung als Gastbeitrag.

Wann immer ich mit einem neuen Fall konfrontiert werde, ist es die erste und zugleich schwierigste Aufgabe, dem Mandanten klarzumachen, dass es nicht die Wahrheit ist, die seinen Fall entscheidet. Es ist die Überzeugung derer, die über ihn zu urteilen haben. Ganz gleich, was sich in Wirklichkeit zugetragen hat. Das Schicksal eines Angeklagten hängt allein an der Überzeugung der über ihn urteilenden Richter.

Dabei ist richterliche – und nicht nur die – Überzeugungsbildung ein überaus komplexer Prozess, an dessen Ende ein Ergebnis steht. Auf dem Weg dorthin wirken unendlich viele Kleinigkeiten. Damit meine ich nicht nur gezielte Manipulationen, sondern unzählige Einflüsse, denen unser Gehirn ausgesetzt ist. Im Ergebnis ist es exakt so, wie es die Chaos-Theorie beschreibt: In komplexen Systemen können kleinste Veränderungen ungeahnte Auswirkungen haben. Die Frage, ob der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen kann, hat auch im Rahmen der Überzeugungsbildung ihre Berechtigung.

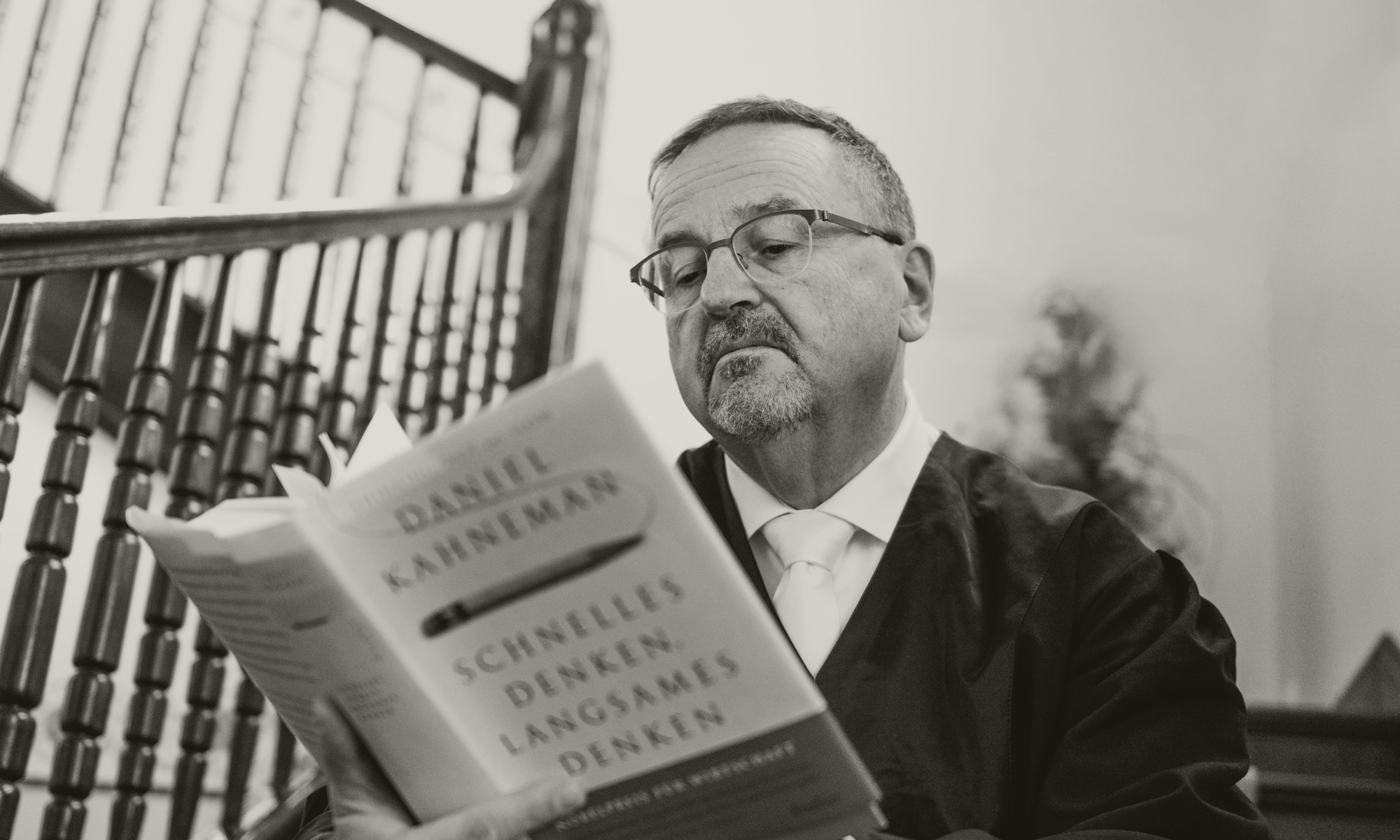

Wer besser verstehen will, wie Überzeugungsbildung funktioniert, muss als Erstes die Erkenntnis der Psychologie nachvollziehen, dass unser Gehirn – vereinfacht ausgedrückt – auf zwei Ebenen arbeitet: Eingehende Informationen werden zunächst vom sogenannten System 1 verarbeitet. Auf dieser Ebene trifft der Mensch unbewusst und ungewollt erste Entscheidungen, und zwar unmittelbar nachdem er mit einer Situation konfrontiert wird. Wir wenden uns zum Beispiel automatisch der Quelle eines plötzlichen Geräuschs zu, wir treffen diese Entscheidung nicht bewusst. Wir ziehen ein angewidertes Gesicht, wenn uns ein grauenvolles Bild gezeigt wird. Darüber denken wir nicht nach. System 1 arbeitet sogar in dem Bereich, der mathematisches Verständnis voraussetzt, wenn die Erfahrung nur modelliert ist. So müssen wir nicht nachdenken, um den Satz „2+2=…“ zu vervollständigen.

Findet System 1 keine modellierte Entscheidung, kommt System 2 zum Einsatz. Es ist zuständig für die anstrengenden mentalen Aktivitäten: Eindeutig in den Zuständigkeitsbereich von System 2 fallen zum Beispiel komplexe Berechnungen oder die Konzentration auf einen Startschuss beim Wettlauf. Es durchsucht unser Gedächtnis, um ein ungewohntes Geräusch zu identifizieren, und wir brauchen es, um eine Steuererklärung anzufertigen.

Die meisten Entscheidungen in unserem Leben trifft System 1, auch wenn wir uns etwas anderes einbilden. Das ist nicht schlimm, denn die Arbeitsteilung zwischen System 1 und System 2 ist grundsätzlich höchst effizient. Sie hat den Menschen an die Spitze der Evolution geführt. In dem Zusammenspiel der Systeme gibt es aber auch eine Reihe von Schwachstellen. Einige – bei Weitem nicht alle – stelle ich kurz vor.

Psychologen haben nachgewiesen, dass System 1 bereits mit ersten Wahrnehmungen voreilig Überzeugungen bildet. Das geschieht auf der Grundlage einer Plausibilitätskontrolle, auch wenn eine kritische Betrachtung die Entscheidungsgrundlage viel zu dürftig erscheinen lässt. Jeder hat das schon bei sich selbst erlebt. Dazu erinnere ich an den Fall Kachelmann, der weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wurde. Es gab so gut wie keine Informationen zum Geschehen im Gerichtssaal. Trotzdem hatte jeder eine Meinung dazu, ob er schuldig oder unschuldig ist.

Die Entdeckung eines Modells durch System 1 bewirkt überdies eine Weichenstellung: Zusätzliche Informationen werden durch die Brille der bereits mitgeteilten aufgenommen. Wenn wir uns eine Überzeugung gebildet haben, werten wir neu eingehende Informationen deshalb als Bestätigung, wenn das irgendwie möglich ist. Bildlich gesprochen: Menschen, die wir mögen, glauben wir Unschuldsbeteuerungen eher als denen, die uns unsympathisch sind.

Treffen wenige eingehende Informationen auf ein verfestigtes Modell in System 1, wird es besonders kompliziert. Das gilt vor allem dann, wenn eine Motivation fehlt, die Standardentscheidung infrage zu stellen. Homosexuelle – und nicht nur die kennen das nur zu gut. Vor gerade einmal 40 Jahren und Jahrhunderte lang zuvor war es für homosexuelle Männer strafbar, miteinander geschlechtlich zu verkehren. Das entsprach – wie die Ausgrenzung „unehelicher“ Kinder und deren Mütter – verfestigten gesellschaftlichen Überzeugungen. Inzwischen sehen wir ein, dass es keinen vernünftigen Grund dafür gibt. Doch es mussten große Widerstände überwunden werden, um diese neue Überzeugung zu bilden. Albert Einstein hatte deshalb recht, als er sagte: „Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten, als ein Vorurteil.“ Maßgeblichen Einfluss nehmen auch Mehrheitsverhältnisse und Instinkte. Der Mensch folgt lieber Mehrheiten statt Außenseitern und glaubt Geschichten von Heiratsschwindlern oder Anlagebetrügern, weil sie sein Liebesbedürfnis oder seine Gier bedienen. Zusammen mit den bereits beschriebenen Faktoren ist das nicht nur die Basis, die Infinus erfolgreich machte. Es ist der Nährboden für ganze Weltanschauungen und Religionen.

Exakt dieses Muster wirkt auch im Strafverfahren: Es entsteht ein Verdacht gegen einen – womöglich vorbestraften – Beschuldigten, den die Ermittler zu beweisen suchen. Sehr früh bilden sich erste Überzeugungen. Das beeinflusst die Bewertung nachfolgender Ermittlungsergebnisse. Niemand sucht nach der Bestätigung der Version des Beschuldigten. Bis zur Hauptverhandlung hat sich stattdessen längst eine Mehrheit der mit der Sache Befassten gegen ihn entschieden. Die Verhandlung dient nur noch der Bestätigung der bereits gebildeten Überzeugung.

Dabei ist es nicht etwa so, dass die Schuld in einem Strafverfahren „bewiesen“ sein muss, wie es sich Laien gewöhnlich vorstellen. Richter müssen nur subjektiv überzeugt sein, wenn diese Überzeugung halbwegs fundiert und möglich ist. Sie haben dabei einen weiten Beurteilungsspielraum. Das ist eine der Hauptursachen dafür, dass sich Urteile oftmals als fehlerhaft erweisen. Exemplarisch ist auf den tragischen Fall des Lehrers Horst Arnold hinzuweisen. Er hatte angeblich seine Kollegin Heidi K. vergewaltigt und war zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Wir wissen heute, dass Heidi K. eine notorische Lügnerin ist. Ihre Aussage war die alleinige Verurteilungsgrundlage gewesen.

Die Justiz behauptet, Fälle wie der von Horst Arnold wären tragische Einzelfälle. Aber das ist nicht die Wahrheit. In meiner Praxis habe ich im laufenden Betrieb stets etwa vier bis fünf Fälle, die zwar nicht so spektakulär sind, in denen aber auch Verurteilungen auf unzureichender Beweisgrundlage erfolgen, weil die präsentierte Geschichte plausibel erscheint und meine Mandanten ihre Unschuld nicht beweisen können. Besserung ist leider nicht in Sicht. Auch die spektakulären Fälle zu Unrecht verurteilter Menschen lösen nicht die Grundsatzdiskussion aus, die erforderlich wäre. Es wäre die Diskussion über die Konsequenzen unseres Menschseins, die uns viel vorsichtiger machen müssten, bevor wir uns anmaßen, über fremde Schicksale zu entscheiden.

Normal wie Homosexualität

Die letzte Norm in unserem Strafrecht, die unmoralisches Verhalten ohne Opfer bestraft, ist § 173 Abs. 2 Satz 2 StGB. Gemeinsam mit den Strafrechtslehrern Prof. Dr. Knut Amelung und Prof. Dr. Joachim Renzikowski verteidigte ich einen Mandanten vor dem BVerfG und dem EGMR. 2012 veröffentlichte ich dazu einen Gastbeitrag im FOCUS (Heft 20/2012).

Der Geschlechtsverkehr zwischen Blutsverwandten bleibt nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs strafbar, auch wenn beide Partner erwachsen sind und ihn einvernehmlich vollziehen. Doch gibt es dafür einen Grund? Die „Gefahr der Zeugung behinderten Nachwuchses“ kann kein Argument sein. Man mag Eltern mit Vererbungsrisiken Verantwortungslosigkeit vorwerfen. Als Grundlage für ein strafbewehrtes Fortpflanzungsverbot taugt der Gedanke aber nicht. Der Bundestag hat zum wiederholten Mal klargestellt, dass derartige Überlegungen mit grundlegenden ethischen Grundsätzen nicht zu vereinbaren seien. Sie würden darauf hinauslaufen, zwischen lebenswertem und nicht lebenswertem Leben zu differenzieren. Das entzieht dem Argument, das vor allem in der Bevölkerung als Strafgrund gesehen wird, den Boden.

Der „Schutz der Familie“ ist ebenfalls kein Argument. Der einvernehmliche Geschlechtsverkehr zwischen erwachsenen Geschwistern, nur um den geht es hier, beeinträchtigt das Familienleben nicht mehr als die Erkenntnis, dass ein Familienmitglied homosexuell ist. Beides betrifft das Moralempfinden der übrigen Familienmitglieder, die Homosexualität seit 1973 aushalten müssen, Liebe zwischen zwei erwachsenen Geschwistern aber nicht? Zur Zerstörung von jährlich Tausenden Familien führt hingegen der Ehebruch, vor dem das StGB die Familie seit 1969 nicht mehr schützt. In einem Familienverbund aufwachsende Kinder – ganz gleich, ob blutsverwandt oder nicht – entwickeln im Übrigen dieselbe Scheu voreinander, die jeder Befürworter des Verbots mit der Vorstellung von Geschwisterliebe verbindet. Das hat die Natur so eingerichtet. Nur diejenigen, die sich erst im Erwachsenenalter kennen lernen, ziehen sich an. Nicht zuletzt der Ehebruch lässt ihre Zahl freilich wachsen. Ich weiß von 20 Betroffenen. Sie empfinden sich als seelenverwandt. Dafür sorgt die ähnliche genetische Disposition. Es ist ein Widerspruch in sich, diese nur außerhalb des Familienverbunds auftretende Liebe zum Schutz der Familie zu verbieten. Das Verbot schützt nicht die Familie, es verhindert im Gegenteil deren Entstehung.

Was bleibt, ist die Moral. Doch wer bestimmt, was Moral ist? Bei Licht betrachtet, ist sie nicht mehr als die sich selbst erfüllende Prophezeiung ihrer Wächter. Das beweist ihre Halbwertszeit. Als ich ein Kind war, wurde über „uneheliche Kinder“ nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Alleinerziehende Mütter standen außerhalb der Gesellschaft. Das können sich meine Kinder schon gar nicht mehr vorstellen. Ehebruch und Homosexualität waren ebenfalls moralisch verpönt und überdies seit Jahrhunderten strafbar. Seither hat es gerade einmal etwas mehr als eine Generation gedauert, bis ein verheirateter Mann, noch dazu ein ehemaliger Pastor, mit seiner Freundin ins Schloss Bellevue einziehen und ein Homosexueller als Außenminister Deutschland repräsentieren kann. Unsere Moral hält das problemlos aus, seit es das Gesetz ihr vorschreibt.

Compliance

Als Compliance-Anwalt bin ich dafür da, Unternehmen auf die Einhaltung der Gesetze zu überprüfen. Die Aufgabe besteht darin, Gesetzesverstöße und fehleranfällige Strukturen aufzudecken und Verantwortliche namhaft zu machen. Ausgehend davon gilt es, Vorschläge zur Vermeidung von Wiederholungen und zum Umgang mit Gesetzesbrechern zu unterbreiten.

Blöd ist, dass das nur die wenigsten Betroffenen wollen. Denn fast alle Missstände in Unternehmen haben ihre Ursache im Führungspersonal, das es entweder selbst nicht so genau nimmt mit der Einhaltung der Gesetze oder bei der Entstehung korrupter Verhaltensmuster nur zuschaut. Als Auftraggeber für die Aufklärung wollen sie nicht hören, dass sie selbst wesentlicher Teil des Problems sind. Das macht die Wahrheit zum größten Problem und eine mit den Interessen des Auftraggebers kompatible Version davon zum Ziel. Und wenn nur genügend gut vernetzte Personen beteiligt sind, wird Compliance zur Farce, weil die Institutionen versagen. Dazu ein Beispiel:

Meine Heimatstadt Wuppertal ist eine der ärmeren Kommunen in Deutschland. Die ihr zufließenden Mittel sind fast vollständig verplant für ihre Pflichtaufgaben. Das lässt wenig Gestaltungsspielraum in der Kommunalpolitik und regt die Fantasie an, irgendwie zusätzliche Einnahmen zu generieren. In Wuppertal war es die Idee, eine große Mietwagenfirma aus Bochum dazu zu bewegen, ihre Autos in Wuppertal zuzulassen. Die war dazu bereit, verlangte im Gegenzug jedoch einen Nachlass auf die Zulassungsgebühren. Den dürfen Städte nicht gewähren, weshalb vereinbart wurde, dass die Firma kostenpflichtige Werbeaufkleber auf ihren Autos anbringt, auf denen für die Stadt Wuppertal geworben wird. Für die Stadt bedeutete das Einnahmen von € 240.000,00 und Werbeausgaben von € 70.000,00 pro Jahr. Die Wuppertaler Verwaltung freute sich über den Umsatz. Sie meinte, die Zulassungen ohne zusätzliches Personal bewältigen zu können und vereinnahmte in 10 Jahren € 2.400.000,00, denen € 700.000,00 für die Werbekosten korrespondierten. Aufkleber wurden nur wenige angebracht, niemand vermisste sie.

Was sich – außer für die über die zusätzliche Belastung stöhnenden Mitarbeiter der Zulassungsstelle – wie ein tolles Geschäft für die Stadt anhört, war bei näherer Betrachtung mit einer Vielzahl von juristischen Problemen belastet: Die Stadt Wuppertal war offensichtlich unzuständig für die Zulassungen Bochumer Autos und das Werbegeschäft war eine unzulässige Umgehung des Verbotes, Gebühren nachzulassen. Der dazu geschlossene Werbevertrag war nicht ausgeschrieben worden, es gab dazu entgegen § 64 GemeindeO/NW keinen schriftlichen Vertrag, außerdem war es der wegen ihrer Haushaltsnöte in ihrer Handlungsfreiheit beschränkten Stadt verboten, überhaupt Werbeleistungen zu beauftragen (§ 82 GemeindeO/NW). Und während sich das alles noch als bürokratische Förmelei abtun ließ, gab es ein haushaltsrechtliches Problem, das aus dem Geschäft eine Straftat machte. Denn es wäre erforderlich gewesen, für die Bezahlung der Werbung Mittel im städtischen Haushalt einzuplanen. Das ging nicht, weil das den Verstoß gegen das Werbeverbot offengelegt hätte. Ergebnis war die Finanzierung der Ausgaben außerhalb des genehmigten Haushaltes als „außerplanmäßige Aufwendungen“. Dazu bedurfte es einer ebenso außerplanmäßigen Deckungsquelle. Auf die zusätzlichen Einnahmen konnte die Stadt dabei nicht zurückgreifen, weil die Einnahmeposition „Zulassungsgebühren“ nicht teilbar und im laufenden Haushalt verplant war. M.a.W., für die Finanzierung der Ausgaben musste die Stadt Wuppertal Schulden aufnehmen. Das waren über die Jahre ca. € 700.000,00, die unter Umgehung des Rates und der Bezirksregierung als zusätzliche Verbindlichkeiten für die mit 2 Milliarden € verschuldete Stadt produziert wurden. Und das machte aus dem Geschäft eine nach § 266 StGB strafbare Haushaltsuntreue.

Hauptverantwortlich war der Kämmerer, der die Zahlungen als „außerplanmäßige Aufwendungen“ Quartal für Quartal freigegeben hatte. Ohne Zuarbeiten weiterer Mitarbeiter:innen der Kämmerei und Duldung der Rechnungsprüfer wäre das nicht möglich gewesen. Es gab mithin zahlreiche Helfer und Mitwisser, die kein Interesse daran haben konnten, dass die Praxis von irgendjemandem in Frage gestellt wird. Also halfen oder schwiegen die Kämmerei, das Rechnungsprüfungsamt, der Rechnungsprüfungsausschuss des Stadtrates und letztlich der Stadtrat selbst. So blieb verborgen, was nie hätte geschehen dürfte.

Die tiefe Verstrickung der gesamten Verwaltung prägte die Reaktion, als ein Störenfried auf der Bildfläche erschien. Ein neugewählter Beigeordneter für Recht – ein Jurist ohne Verwaltungserfahrung – wies auf den illegalen Charakter des Geschäftes hin, stoppte es und hatte damit die gesamte Verwaltung gegen sich. Das Rechnungsprüfungsamt fertigte einen Bericht, der den haushaltsrechtlichen Kern des Problems vertuschte und die nicht zu leugnenden Gesetzwidrigkeiten verharmloste. Alle direkt oder indirekt für das Geschäft verantwortlichen Personen waren froh darüber. Sie formierten sich zu einer Phalanx und sorgten für die vorzeitige Abwahl des gerade erst gewählten Beigeordneten. Dessen Gegenwehr blieb erfolglos, weil das Verwaltungsgericht in der Abwahl eine politische und deshalb nicht justitiable Entscheidung sah. Dass die Stadt ihm für die verbleibende Laufzeit seines Vertrages 71 % seines Gehaltes zahlen musste, nahmen die Verantwortlichen gern in Kauf. Die € 670.000,00 waren nicht ihr Geld.

Eine Strafanzeige wegen der Haushaltsuntreue blieb ohne Erfolg. Die damit befasste Staatsanwaltschaft Wuppertal erwies sich als Teil des Problems und nicht von dessen Lösung. Sie schenkte der Stadt und ihren Repräsentanten großes Vertrauen. Die Verantwortlichen kannten sich seit vielen Jahren und gehörten nach ihrem Selbstverständnis zur „besseren Stadtgesellschaft“, die sich durch den Beigeordneten belästigt fühlte. Ergebnis war, dass die Staatsanwaltschaft auf Ermittlungen durch die Polizei verzichtete. Sie vernahm nicht einen einzigen Zeugen und verließ sich auf die Angaben eines Mitarbeiters der Stadt. Als der mitteilte, die Zahlungen seien aus gewöhnlichen Haushaltsmitteln erfolgt, bemerkte die Staatsanwaltschaft nicht, dass das die Herkunft der Mittel für die Ausgaben verschleierte und stellte das Verfahren ein.

Für den Beigeordneten hatte das nicht nur seine Abwahl, sondern überdies ein Strafverfahren wegen übler Nachrede zur Folge. Er erhielt einen Strafbefehl und sollte € 3.000,00 Strafe bezahlen. Als er das nicht einsah, kam es vor dem AG Wuppertal zu einer Hauptverhandlung, in der sämtliche verantwortlichen Mitarbeiter:innen der Stadt Wuppertal die Aussage verweigerten, um sich nicht selbst belasten zu müssen. Das waren insgesamt 15 Personen, zu ihnen gehörten der Kämmerer, der Antikorruptionsbeauftragte und der Oberbürgermeister. Aber auch das nutzte dem Beigeordneten nichts. Das AG Wuppertal erhöhte im Gegenteil die Strafe auf € 15.000,00. Erst das LG Wuppertal und das OLG Düsseldorf sprachen ihn frei und stellten klar, dass er zu Unrecht verfolgt worden war.

So richtig genutzt hat ihm das nicht mehr. Strafrechtlich kam es zwar zur Rehabilitierung. Darüber waren aber Jahre vergangen. Am Unwillen der Staatsanwaltschaft, das gesetzwidrige Verhalten der Mitarbeiter:innen der Stadt Wuppertal zu verfolgen, änderte sich nichts. Es steht einer Staatsanwaltschaft nun einmal nicht gut zu Gesicht, sich täuschen zu lassen und auf dieser Basis eine Reihe falscher und wirkmächtiger Entscheidungen zu treffen. Besser ist, dass niemand mehr darüber redet. Die Staatsanwaltschaft ist auch eine Behörde. In ihr wirken ähnliche Verhaltensmuster, wie sie in der Stadt Wuppertal zu erleben waren.

Heute ist der damalige Kämmerer CDU-Chef in Wuppertal, die übrigen Mitarbeiter:innen machen weiter, als sei nichts geschehen und der ehemalige Beigeordnete kämpft immer noch für seine vollständige Rehabilitation.

Die Geschichte ist kein Einzelfall. Ich könnte zahlreiche weitere Fälle beschreiben. Sie ist nicht nur ein Beispiel für eine verfilzte Verwaltung. Sie offenbart zugleich das Muster, wie sich Staatsanwaltschaften in der Aufarbeitung von Compliance-Problemen manipulieren lassen. Der dort in Gang zu setzende Überzeugungsbildungsprozess funktioniert ganz so, wie es unter „Nicht die Wahrheit entscheidet“ beschrieben ist.

Wer eine Staatsanwaltschaft manipulieren will, sollte es besser nicht mit Geld versuchen, das führt im Zweifel immer noch ins Gefängnis. Es kam in den letzten Jahren zwar vereinzelt zu Korruptionsverfahren gegen Staatsanwälte in Deutschland. Die sind aber sehr selten. Viel effektiver ist das Angebot, ihr Zeit und Arbeitskraft zu ersparen. Das sind die wertvollsten Güter der Strafverfolgungsbehörden, die sich gefühlt seit ihrer erstmaligen historischen Erwähnung als chronisch überlastet empfinden. Das zu adressierende Bedürfnis einer Staatsanwaltschaft heißt deshalb nicht Geld, sondern Ersparnis von Zeit und Arbeitskraft. Anders als Geld wird das (noch) nicht als rechtswidriger Vorteil im Sinne eines Korruptionsdelikts (§§ 331 ff. StGB) gewertet.

Das Angebot, Zeit und Arbeitskraft einzusparen, ist ein seit langem erprobtes und allseits akzeptiertes Mittel, um Strafverfolgungsbehörden zu beeinflussen. Hinlänglich bekannt ist der Wert eines Geständnisses. Dabei kommt es nicht einmal darauf an, ob das Geständnis benötigt wird, um einen Tatnachweis zu führen. Es gilt vielmehr: Je komplizierter ein Verfahren und je länger die anstehende Hauptverhandlung, desto größer ist der Rabatt für ein Geständnis. Aus Verteidigersicht gibt es deshalb nichts Schlimmeres als einen klaren Sachverhalt (A schlägt B und es gibt ein Video). Der lässt sich in wenigen Stunden Hauptverhandlung erledigen und liefert wenig Verhandlungsmasse. Geht es hingegen um komplexe, schwer verständliche und über Jahre andauernde Handlungen mit Garagen voller Leitz-Ordner, wird ein Geständnis wertvoll, auch wenn das Tatgeschehen nur kompliziert erscheint (wie z.B. Cum-Ex). Die Bereitschaft ist groß, Geständnisse mit milden Strafen zu belohnen.

Einige Großkanzleien haben inzwischen ein Geschäftsmodell daraus gemacht, der Staatsanwaltschaft das Angebot einer Ersparnis von Zeit und Arbeitskraft zu unterbreiten, noch bevor der Vorwurf exakt ermittelt ist. Sie bieten bei der Aufarbeitung von Compliance-Sachen an, der Staatsanwaltschaft die Arbeit abzunehmen und die benötigten Informationen zu beschaffen. Interessant ist das für Auftraggeber, die kein Interesse daran haben, sich die Staatsanwaltschaft ins Haus zu holen. Das sind fast alle. Denn wenn die Staatsanwaltschaft einmal da ist, geht es am Ende womöglich um etwas ganz anderes als um den Anlass ihres Erscheinens. Und besonders brisant ist es, wenn die Probleme – wie z.B. in Wuppertal – in über Jahre verfestigten Verhaltensmustern wurzeln. Deren schonungslose Aufdeckung und nachhaltige Beseitigung münden leicht in endlosen Verantwortungsketten und begründen die Gefahr eines Flächenbrandes mit den Vorständen als Letztverantwortlichen.

Das eröffnet die Markchance für sog. „Compliance-Untersuchungen“, innerhalb derer Rechtsdienstleister für Unsummen von Geld dafür sorgen, dass die Staatsanwaltschaft sich nicht kümmert und eine dem Mandanten genehme Version der Wahrheit entsteht. Letztlich geschieht nichts anderes als in Wuppertal. Was dort von einem einzelnen Mitarbeiter – unterstützt von seinen Kolleg:innen – erledigt wurde, besorgen Großkanzleien in zahlungskräftigen Unternehmen. Sie halten die Staatsanwaltschaft vom Unternehmen fern und schaffen alternative Fakten. Sie etikettieren ihre Arbeit zwar als „ergebnisoffene Suche nach der Wahrheit“. In Wirklichkeit geht es aber bestenfalls darum, die Reputation des Unternehmens und vor allem die dafür Verantwortlichen vor dem Ergebnis staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen zu schützen und Missstände auf unvorhersehbares und unvermeidbares Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter:innen zu reduzieren. Schlimmstenfalls geht es darum, kriminelle und tief verwurzelte Verhaltensmuster zu vertuschen und die dafür Verantwortlichen zu decken. Die Rechtsdienstleister sind in Wirklichkeit Komplizen und lassen sich das fürstlich entlohnen.

Das Geschäftsmodell ist inzwischen weit verbreitet. Zahlreiche Staatsanwaltschaften in der Bundesrepublik lassen sie gewähren. Im Vertrauen auf die Seriosität der mit akademischen Titeln, teuren Maßanzügen, wertvollen Manschettenknöpfen, edlen Luxusuhren und maßgefertigten Lederschuhen gerüsteten Rechtsdienstleister verzichten sie auf Durchsuchungen und andere Zwangsmaßnahmen, tauschen sich regelmäßig mit ihnen aus und richten gemeinsame Datenräume ein. Gegenwehr gibt es wenig, weil es – außer der Staatsanwaltschaft selbst – niemanden gibt, der ein Interesse an Gegenwehr haben könnte. Es ist im Gegenteil genau das, was die Vertreter der betroffenen Unternehmen wollen. Selbst den ausgemachten Sündenböcken ist es im Zweifel lieber, wenn ihnen nur das vorgeworfen wird, was die „internen Ermittler“ der Staatsanwaltschaft präsentieren.

Das ist der Nährboden, auf dem sich das Instrument der „internen Ermittlungen“ zum festen Bestandteil in der deutschen Strafrechtspflege etabliert hat. Bezahlt wird das in öffentlich finanzierten Einrichtungen übrigens mit Steuergeldern und in der Privatwirtschaft mit dem Geld der Aktionäre.

Wenn Sie ein Compliance-Problem haben und es auf die soeben beschriebene Art und Weise lösen wollen, verlassen Sie am besten diese Seite. Wenn Sie hingegen die Wahrheit in ihrem Unternehmen wissen wollen, weil es um Ihr eigenes Geld geht und Sie an nachhaltiger Beseitigung von Problemen interessiert sind, können Sie mich gern kontaktieren. Ich komme auch erst einmal allein und erzähle Ihnen nicht gleich, dass Sie noch jede Menge Spezialisten brauchen, die vor allem darin gut sind, abrechenbare Stunden aufzuschreiben.

Skatbruder

Wer mich googelt, stößt auf einen Artikel in der Bild-Zeitung vom 2. September 2023 – und ein darin erwähntes Ermittlungsverfahren ("Skat-Kumpel bekam Millionenvertrag“). Die Staatsanwaltschaft München I stellte das Verfahren nach 16 Monaten Ermittlungsdauer am 11. Februar 2025 ein (Az. 406 Js 157669/23).

Ausgangspunkt war ein mir 2017 erteilter Auftrag der Fraunhofer-Gesellschaft. Dieser umfasste die Betreuung eines seinerzeit akuten Rechtsstreits in den USA. Prozessgegner war die Firma iBio, die einen dreistelligen Millionenbetrag forderte. Die Staatsanwaltschaft München I hielt unter Bezugnahme auf die öffentlich zugänglichen Prozessunterlagen des Chancery Court in Delaware, USA, sinngemäß fest (§ 353 d Nr. 3 StGB untersagt es mir, wörtlich aus der Einstellungsverfügung zu zitieren, sonst würde ich das tun):

iBio hatte Fraunhofer im März 2015 wegen Verstoßes gegen vertragliche Pflichten, Verletzung von Geheimhaltungspflichten und der Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum verklagt und einen Schaden von über 100 Millionen US-Dollar behauptet (vgl. Pressemitteilung von iBio vom 14.12.2018, Klageschrift vom 03.11.2017 (S. 2/3). Die Verantwortlichen bei Fraunhofer fürchteten eine Verurteilung zwischen 300 - 450 Millionen Euro.

Die zunächst von der Fraunhofer-Rechtsabteilung gesteuerte Prozessstrategie ignorierte die Rechtslage. Das US-Gericht bezeichnete die Verteidigungsbemühungen 2016 gar als abwegig (S. 28/32):

Fraunhofer strains the bounds of reasonableness to convince the Court that it should disregard ... In reality, it is Fraunhofer‘s argument that "makes no sense“ … Fraunhofer´s reading of the TLA is flawed …

Der damalige Fraunhofer-Präsident, Prof. Reimund Neugebauer, machte den Prozess Anfang 2017 zur Chefsache. Teil seiner Strategie war meine Beauftragung durch den Vorstand als erfahrener Anwalt und Berater in heiklen juristischen Fragen. Fraunhofer und die Bild-Zeitung unterstellen, dies sei nur geschehen, weil Neugebauer und ich Skatbrüder seien. Die Staatsanwaltschaft München I erkannte bei ihrer Untersuchung, dass ich Fraunhofer bereits 2015 in einer bedeutenden Rechtsangelegenheit erfolgreich vertreten hatte und stellte sinngemäß fest:

Die Beauftragung von Prof. Wilhelm erfolgte aufgrund der zuvor gemachten Erfahrungen. Prof. Wilhelm wurde mit Blick darauf gebeten, sich des Verfahrens in den USA anzunehmen.

Die Bild-Zeitung behauptet, ich hätte keine nachvollziehbare Gegenleistung erbracht. Sie hatte mich vor der Veröffentlichung des Artikels weder befragt noch irgendetwas zu dem Prozess in den USA oder meiner sonstigen Tätigkeit für Fraunhofer recherchiert. Das tat die Staatsanwaltschaft München I und hielt sinngemäß fest:

Prof. Wilhelm war verantwortlich für die Führung des Prozesses, der in einem Vergleich mündete. Der von Prof. Wilhelm unterschriebene Vergleichsvertrag sah die Zahlung von US-$ 26.200.000 vor. Er beinhaltete außerdem komplexe lizenzvertragliche Vereinbarungen, die Fraunhofer die weitere Nutzung des geistigen Eigentums erlaubten.

Laut Bild-Zeitung und Fraunhofer sollen die Verträge zum Nachteil der Fraunhofer-Gesellschaft ausgefallen sein. Die Staatsanwaltschaft München I stellte einen erheblichen Vermögensvorteil fest und führt sinngemäß aus:

Die Arbeit von Prof. Wilhelm war für Fraunhofer wirtschaftlich von Vorteil. Dieser Vorteil überstieg den für seine Beauftragung entstandenen Aufwand um ein Vielfaches.

Die Staatsanwaltschaft München I wollte das Verfahren bereits im Oktober 2024 einstellen. Bis Januar 2025 wartete sie auf eine Stellungnahme seitens Fraunhofer, seit Herbst 2023 turnusgemäß unter neuer Präsidentschaft. Deren Ausbleiben verzögerte die Einstellung. Dazu schreibt die Staatsanwaltschaft in der Einstellungsverfügung sinngemäß:

Prof. Wilhelm überzeugte die Staatsanwaltschaft in seiner Vernehmung am 30. September 2024 davon, dass etwas anderes als eine von sachlichen Motiven getragene und den Interessen von Fraunhofer dienende Beauftragung nicht ermittelt werden kann. Von einer unverzüglichen Einstellung wurde allein mit Blick auf den von Fraunhofer für Oktober 2024 zugesagten Abschlussbericht der beauftragten Rechtsdienstleister abgesehen. Nachdem der im Dezember immer noch nicht vorlag und eine zum 31. Januar 2025 gesetzte Frist ungenutzt verstrich, erschien es nicht mehr vertretbar, Prof. Wilhelm weiterhin als Beschuldigten eines Ermittlungsverfahrens zu behandeln. Ergebnis war die Einstellung des Verfahrens.

Zu dem Verfahren war es gekommen, weil Fraunhofer im April 2023 - zunächst wegen diverser nicht mit mir im Zusammenhang stehender Compliance-Probleme - die Rechtsdienstleister Noerr, Knauer und Heussen mit “internen Ermittlungen” beauftragt hatte. Obwohl die Innenrevision der Fraunhofer-Gesellschaft und der Bundesrechnungshof die fast siebenjährige Geschäftsbeziehung mit mir bereits geprüft und nicht beanstandet hatten, wurden die “Ermittlungen” darauf erstreckt und im August 2023 bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das geschah, ohne mich zuvor anzuhören. Es gab bis dahin und gibt bis heute keine Kritik an meiner Arbeit in dem Prozess, als vorübergehender Leiter eines Vorstandsbereichs oder anderen der zahlreichen Tätigkeiten, die mir von und für Fraunhofer übertragen wurden. Noch im Juli 2023 dankte mir die Vorständin für Recht, Personal und Unternehmenskultur für meine Leistungen und Verdienste.

Bei den “internen Ermittlungen” geht es einschließlich des durch meine Beauftragung angeblich entstandenen Schadens um € 2.205.299,93. Die Staatsanwaltschaft bewertete den auf mich entfallenden Anteil in ihrer Einstellungsverfügung vom 11. Februar 2025 - wie zuvor schon der Bundesrechnungshof und die Innenrevision - als adäquaten Austausch von Leistung und Gegenleistung. Die Rechtsdienstleister erhielten von Fraunhofer für die Ermittlungen bislang € 3.541.850,28, finanziert aus Steuergeldern. Das umfasste den Zeitraum bis Oktober 2024, seither dürften weitere Kosten in sechsstelliger Höhe angefallen sein.

Die Verantwortlichen von Fraunhofer und die Rechtsdienstleister haben nicht nur mein Ansehen beschädigt. Die nach den Feststellungen der Staatsanwaltschaft unberechtigte Skandalisierung erzeugt überdies öffentliches Interesse für den 2021 ohne mediales Aufsehen abgeschlossenen Prozess in den USA mitsamt der Notwendigkeit meiner Einbindung. Das fügt der Fraunhofer-Gesellschaft einen massiven Reputationsschaden zu. Vor allem aber produzierte die Beauftragung der gewerblichen Rechtsdienstleister überflüssige Kosten in Millionenhöhe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht nur effektiver, sie arbeitet auch kostenlos. Außerdem stand mit der Innenrevision eine interne Ressource zur Aufklärung des Sachverhaltes zur Verfügung und der Bundesrechnungshof hatte bereits eine Prüfung durchgeführt.

Fraunhofer hat über die Rechtsdienstleister Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens eingelegt, obwohl auch das den Interessen der Gesellschaft widerspricht. Als Empfängerin von staatlich finanzierten Zuwendungen in Höhe von fast einer Milliarde € p.a. ist Fraunhofer darauf angewiesen, als vertrauenswürdige Sachwalterin der anvertrauten Steuergelder wahrgenommen zu werden. Dem dient es nicht, das Urteil einer Staatsanwaltschaft in Frage zu stellen, wonach sich ein worauf auch immer basierender Untreueverdacht beim Umgang mit Steuergeldern nicht bestätigt habe. Im Interesse von Fraunhofer wäre es, öffentlich zu kommunizieren, dass die Vertragsbeziehung den Prüfungen der Innenrevision, des Bundesrechnungshofes und nun auch der Staatsanwaltschaft München I standgehalten hätte. Vorstand, Senat und die von Fraunhofer beauftragten Rechtsdienstleister kämpfen stattdessen dafür, dass die Staatsanwaltschaft das Gegenteil feststellt. Die Folgen für Fraunhofer sind ihnen egal. Ihr Ziel ist allein noch, die im September 2023 initiierte Pressekampagne zu rechtfertigen und den verschwendeten € 3.541.850,28 einen Sinn zu geben. Unter dem 2. Juli 2025 entschied die Staatsanwaltaschaft, der Beschwerde nicht abzuhelfen. Die Sache liegt jetzt bei der Generalstaatsanwaltschaft.

Zwischen Juli 2023 und Mai 2024 richtete ich zahlreiche Schreiben an Vorstand und Senat. Ich bat darum, den Kontakt mit mir zu suchen, um Schaden von der Fraunhofer-Gesellschaft abzuwenden. Keines meiner Schreiben wurde beantwortet, weshalb ich im Mai 2024 eine erste Strafanzeige erstattete. Wegen der darin erhobenen Vorwürfe ermittelt die Staatsanwaltschaft München I u.a. gegen die Rechtsvorständin der FhG (Az. 406 Js 145800/24). Sie ist nach wie vor als Vorständin für Recht, Personal und Unternehmenskultur (!) im Amt. Ein weiteres Ermittlungsverfahren strengte ich an wegen der Ausgaben für die Ermittlungen gegen mich. Die FhG verwandte Steuergelder für Dienstleistungen, die von Staatsanwaltschaften kosten- und gebührenfrei erledigt werden und zu objektiven Ergebnissen führen - im Unterschied zur interessengesteuerten “Wahrheit” eines Millionen zahlenden Auftraggebers. Dabei nahmen die millionenteuren Ermittlungen der beauftragten Anwälte im konkreten Fall nicht einmal Einfluss auf die Überzeugungsbildung der Staatsanwaltschaft, weil sie ihren Bericht nicht rechtzeitig vor der Entscheidung über die Einstellung vorlegten. Den danach übersandten Bericht bewertet die Staatsanwaltschaft als nutzlos und hebt nochmals hervor, wie wertvoll meine Arbeit für die FhG war. Aber die macht unbeirrbar weiter.

Ich danke meiner Verteidigerin, Frau Rechtsanwältin Christina Keil aus München, und meinem Zivilanwalt, Rechtsanwalt Dr. Meinulf Dregger aus Dresden, aus tiefstem Herzen für ihre Unterstützung. Sie sind wahrhaft wackere Matrosen auf unserem Schiff, der Sisyphos.

Justitia

Anfang 2024 wies mich ein befreundeter Schauspieler aus dem Dresdner Staatsschauspiel auf ein Theaterprojekt der Dresdner Bürger:Bühne hin. Diese ist Teil des Staatsschauspiels und sagt von sich: Die Bürger:Bühne am Staatsschauspiel Dresden bringt seit 2009 Menschen aus Dresden und Umgebung auf die Bühne. Sie gibt ihnen die Möglichkeit, sich mit ihren eigenen Geschichten und Erfahrungen künstlerisch auszudrücken. Sie führt Menschen zusammen, die sich im „normalen Leben“ nicht begegnet wären und versteht sich als weltoffener, vielfältiger Treffpunkt der Generationen, sozialen Gruppen und Kulturen. Sie mischt sich in aktuelle gesellschaftliche Debatten ein, verschafft ungehörten oder marginalisierten Stimmen ein Forum und fördert die Entwicklung neuer ästhetischer Sprachen und Formen. Die Bürger:Bühne ist integraler Bestandteil der Arbeit des Staatsschauspiels Dresden. Das Angebot der Bürger:Bühne umfasst Inszenierungen unter professionellen Bedingungen, den transkulturellen Treffpunkt Montagscafé, jährlich um die 10 B:Clubs zu unterschiedlichen Themen und künstlerischen Gattungen, die Förderung von kulturellen Initiativen abseits der urbanen Zentren X-Dörfer sowie diverse sonstige Projekte zum Austausch und zur Selbstverständigung unserer Gesellschaft.

Im Mai 2024 besuchte ich eine Informationsveranstaltung und im Oktober feierten wir eine tolle Premiere. Und alles, was die Bürger:Bühne versprach, hat sie gehalten. Unser Ensemble besteht aus 10 Bürger:innen, die sich im normalen Leben so nicht begegnet wären und die ihre Geschichten und Erfahrungen künstlerisch ausdrücken. Uns wurde die Möglichkeit gegeben, unter professionellen Bedingungen ein Stück aufzuführen, das nicht nur großen Anklang beim Publikum findet, sondern eine Gruppe sehr verschiedener Menschen geeint hat, die bei allen Unterschieden in den Ansichten einander zugewandt bleiben, getragen von gegenseitigem Vertrauen zu- und Respekt voreinander. Es ist eine fantastische Erfahrung, Teil dieser Gruppe zu sein.

Ich danke Ahmad und den Verantwortlichen der Bürger:Bühne, ganz besonders Ulrike, Lena, Zoe, Samuel, Jule, Luise, Rösi, Max, Sebastian und überhaupt allen, die das möglich gemacht haben.

Vita

PROF. DR. JUR. ENDRIK WILHELM

| 1967–1980 | Grundschule und Gymnasium in Wuppertal |

| 1977–1978 | High School in Philadelphia, Pa., USA |

| 1980–1981 | Philosophiestudium an der LMU München |

| 1981–1991 | Jurastudium an der WWU Münster, Referendariat in Wuppertal |

| 1991 | Promotion durch die WWU Münster |

| 1991 | Zulassung als Rechtsanwalt in Dresden |

| 2000–2018 | Lehrbeauftragter an der TU Dresden und der TU Chemnitz |

| 2007 | Verleihung einer Venia legendi (Hochschullehrbefugnis) und des Titels Privatdozent durch die TU Chemnitz |

| 2013 | Bestellung zum Honorarprofessor durch die TU Chemnitz |

| 9/2017–12/2018 | Direktor für strategische Sonderaufgaben in der Fraunhofer-Gesellschaft |

| 3/2018–2023 | Member of the Board von Fraunhofer USA |

| 1/2019–2023 | Berater der Fraunhofer-Gesellschaft, Chairman of the Board von Fraunhofer USA |

| 6/2021–12/2021 | Bevollmächtigter für den Vorstandsbereich „Technologiemarketing und Geschäftsmodelle“ der Fraunhofer-Gesellschaft |

| Heute | Rechtsanwalt in Radebeul |

Liste der Veröffentlichungen

- Die Konkurrenz zwischen Begehungs- und Unterlassungsdelikten, Dissertation Münster 1991

- Die Anmeldung vermögensrechtlicher Ansprüche durch vollmachtlose Vertreter und deren nachträgliche Genehmigung

in: VIZ 1999, S. 11 ff. - Zur Konkurrenz zwischen einem Begehungs- und einem Unterlassungsdelikt

in: NStZ 2001, S. 404 ff. - Rechtsbeugung in der DDR – Die Sicht der Verteidigung

erschienen im Verlag edition ost, Berlin 2003 ISBN 3-360-01051-5 - Strafbares Verhalten und objektive Strafbarkeitsbedingung bei § 283 b Abs. 1 Nr. 3 b StGB

in: NStZ 2003, S. 511 ff. - Zur Fortdauer der Untersuchungshaft nach erfolgreicher Verfassungsbeschwerde und Beginn der Hauptverhandlung – Anmerkung zu OLG Dresden, Beschluss vom 04.09.2003 - 2 Ws 477/03

in: NStZ 2004, S. 644 ff. - "Versteckte Gesetzesverstöße" in der Revision: Zur Revisibilität der fehlerhaften oder unvollständigen Mitteilung der Ergebnisse der Beweisaufnahme in der Urteilsniederschrift

in: ZStW 2005 (117), S. 143 ff. - Verdeckungsmord durch Unterlassen nach bedingt vorsätzlicher Totschlagshandlung

in: NStZ 2005, S. 177 ff. - Zur Zulässigkeit nachträglicher Feststellung der besonderen Schwere der Schuld – Anmerkung zu BGH, Beschluss vom 28.01.2004 - 2 StR 430/93

in: ZIS – Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 2006, S. 226 ff. - Zur Kontrolle der Verteidigerpost nach Mandatsbeendigung – Anmerkung zu AG Koblenz, Beschluss vom 17.03.2006, 30 Gs II 225/06

in: StV (Strafverteidiger) 2006, S. 650 - Die Konkurrenz der Regeln zur Gesamtstrafenbildung

in: ZIS – Zeitschrit für Internationale Strafrechtsdogmatik 2007, S. 82 ff. - Verlesung der Anklageschrift im Selbstleseverfahren – Anmerkung zu LG Mühlhausen, Beschluss vom 16.06.2006, 500 Js 53638/05 - 6 Kls

in: NStZ 2007, S. 358 ff. - Die Konkurrenz der Regeln zur Gesamtstrafenbildung

in: NStZ 2008, S. 425 (verkürzte Fassung der Abhandlung in ZIS 2007, S. 82 ff.) - Hilfeleistungspflichten unter Straftätern – Besprechung von BGH, Urteil vom 04.12.2007 – 5 StR 324/07

in: NStZ 2009, S. 15 - Zum Rekonstruktionsverbot im Revisionsverfahren

– Anmerkung zu Hans. OLG Hamburg 2–25/10 (REV)–1 Ss 75/10 v. 03.03.2011,

in: StV 2012, S. 74 - Normal wie Homosexualität

in: FOCUS 20/2012 - Nicht die Wahrheit entscheidet

in: Sächsische Zeitung, 10.04.2014 - Fehlerquellen bei der Überzeugungsbildung

in: HRRS 7/2014, S. 273 ff. - Dokumentationspflicht in der Hauptverhandlung – Warum eigentlich?

in: HRRS 6/2015, S. 246 ff. - Der Verteidiger und sein Gewissen

in: Sächsische Zeitung, 28.08.2015 - Wahrheit im Strafprozess

– Texte und Ergebnisse des 40. Strafverteidigertages in Frankfurt, 2016

in: Bild und Selbstbild der Strafverteidigung, S. 267 - Strafbarkeit der Beihilfe zum Selbstmord und § 217 StGB – Anmerkung zu OLG Hamburg, Beschluss vom 08.06.2016, 1 Ws 13/16

in HRRS 2/2017, S. 68 ff. - Wenn das Chaos regiert

in: Neue Wuppertaler Zeitung, 12.02.2024